[전시안내] 정지현 ⨯ 신명선 - Part2. Post-Memory uncomfortablegrumbling 展

[전시안내] 정지현 ⨯ 신명선 - Part2. Post-Memory uncomfortablegrumbling 展

* 장소 : 류가헌

* 기간 : 2020년 7월 7일(화) ~ 7월 19일(일)

* 오프닝 : 7월 7일 화요일 6시

현상 너머의 진실을 들추는 ‘불편한 투덜거림’

- 사진가 정지현과 화가 신명선의 ‘민간인학살지역’ 이미지 보고서

‘grumbling’이 항의, 불평, 투덜거림이라는 뜻이니, 전시 제목 은 불편한 항의 혹은 불편한 투덜거림의 뜻이겠다.

사진가 정지현의 ‘uncomfortable grumbling’이 시작된 것은, 월출산 자락에 사는 한 여성을 만나고 난 이후다. 그녀는 한 돌이 채 되기 전에 대나무 숲에 버려졌다. 간난장이가 밤새 울어서 온 가족이 죽임을 당할 것 같자, 어머니가 밤에 몰래 그녀를 대나무 숲에 버린 것이다. 다음날 새벽에 언니들이 아기를 찾아왔는데, 밤마다 버려지기를 몇 번이나 거듭하고도 죽지 않고 살아남았다.

정지현은 그녀의 이야기가 잊히질 않았다. ‘어떤 사람에게는 눈앞의 보자기만한 시간이 현재이지만, 어떤 사람에게는 조선시대에 노비들이 당했던 고통도 현재다. 미학적이건 정치적이건 한 사람이 지닌 감수성의 질은 그 사람의 현재가 얼마나 두터우냐에 따라 가름될 것만 같다.’ 라고 한 황현산 선생의 말을 빌자면, 한국사를 전공하고 개발과 여성에 관한 작업을 지속해온 사진가 정지현의 ‘두터운 현재’가 짙은 감수성을 만들었을 것이다.

2016년 홍성의 ‘민간인학살유해발굴’ 현장에서, 아버지의 유해라도 찾아달라고 매일 찾아오던 유가족들을 만났을 때도 마찬가지였다. 정지현에게는 전쟁의 광기 속에 제주에서, 노근리에서, 거창에서, 그리고 한반도 전역에서 사라져버린 사람들이 70년 전 과거의 이야기가 아니라 바로 ‘현재’였다. 살아남아 전쟁의 기억을 지닌 채 살아가는 사람들을 만나 그 사연과 기억을 전해 듣고, 전국 각지의 민간인학살지역을 수년간 찾아다니며 사진으로 기록한 것이 그 때문이다. 이제는 건물이 들어서거나 운동장으로 도로로 공원으로 변해 그 흔적과 기억이 덮여졌어도, 그곳이 당시 학살의 현장이었던 것은 변치 않는 사실이므로.

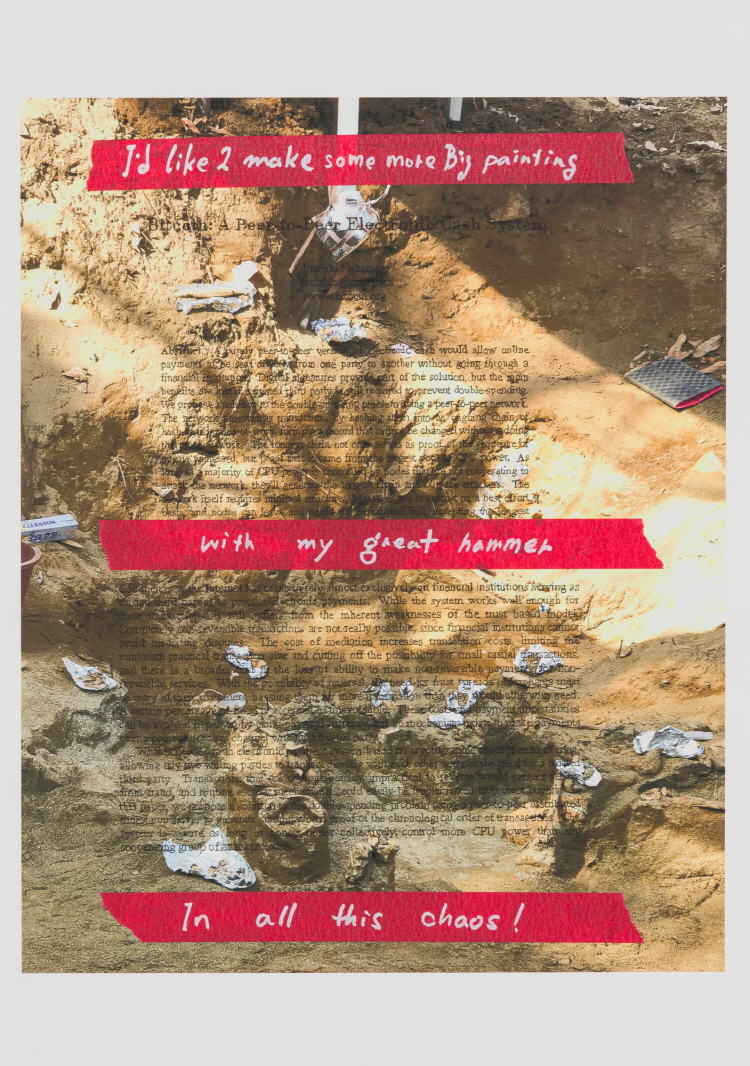

은 정지현과 신명선의 공동작업이다. (‘grumbling’에는 많은 사람들이 중구난방 식으로 하는 항의라는 뜻도 담겨 있다.) 신명선은 정지현이 찍은 사진들 위에 다시 한 겹 직접 드로잉한 이미지를 덧얹었다. 작가 스스로 ‘동시대의 즉각적 소비와 반응’이라고 표현한 드로잉들은 넷플릭스 로고, 코로나19 뉴스, NASA와 톰 크루즈의 우주공간에서의 영화 촬영에 관한 트윗, 심슨가족, 나이키 등 동시간대의 여러 이슈들이다.

두 작가의 협업이자 사진과 미술 장르 간 콜라보인 은, 현재적 공간의 이미지 위에 다시 이미지를 덮음으로써 역설적이게도 70년의 시공을 넘어서 잊히고 은폐된 기억에 더욱 근접케 한다.

전시는 정지현의 두 번째 시리즈이며, 7월 7일부터 2주간 류가헌에서 열린다.

< 전시서문 >

죽은 자들 위에서 사는 우리

Part2. Post-Memory : uncomfortable grumbling전에 대한

- 임영태(평화박물관 ‘반헌법행위자 열전편찬위원회’ 조사위원)

70년 전 이 땅은 인간이 인간을 살해하는 잔혹한 전쟁터였다. 전쟁에서는 무력과 무력이 충돌하며 잔인한 살상행위가 벌어진다. 그러나 전쟁에서도 무장한 군인이 비무장 민간인을 죽이는 행위는 엄격히 금지되어 있다. 인류는 비무장 민간인에 대한 살상 행위를 인도에 반하는 전쟁범죄 행위로 보고 처벌하도록 하고 있다.

한국 전쟁 전후 시기 한반도 곳곳에서 군경에 의해 비무장 민간인이 대량 학살되는 범죄 행위가 벌어졌다. 그러나 학살 사건의 진상은 은폐되었고, 가해자에 대한 책임도 묻지 않았다. 민간인 학살 사건의 경우, 피해자만 있고 가해자는 없는 일이 벌어졌다. 피해자는 이중삼중의 고통 속에서 숨죽이며 살아야 했고 가해자는 큰소리치며 살았다.

2005년 12월에 출범한 진실화해위원회는 민간인 학살 사건을 공식 조사한 최초의 국가기관이었다. 민간인 학살 사건이 발생하고 반세기가 넘어선 뒤에야 처음으로 국가에 의한 진실 규명 활동이 시작된 것이다. 진실화해위원회는 2010년 말까지 활동하며 큰 성과를 거두었으나 미완의 과제를 남긴 채 종료되었다.

한국 전쟁 전후 시기 학살된 민간인의 숫자가 정확히 얼마인지는 아무도 모른다. 시민단체들은 100만 명이라고 주장하고 있으나 대부분 최소한으로 잡아도 30〜40만 명은 넘을 것이라 본다. 군경에 의해 무차별적으로 살해된 사람들이 전염병으로 ‘살처분’된 가축처럼 한꺼번에 파묻혔다. 산야에 방치된 시신도 있고, 바다에 던져져 떠내려가 버린 경우도 있다.

학살 장소는 지금은 건물이 들어서고, 도로가 되고, 운동장이 되고, 또 공원이 되었다. 때로는 집터가 되어 사람이 살고 있다. 우리가 살고 있는 곳곳이 학살의 현장이다. 우리는 죽은 사람들의 유해 위에서 살아가고 있다.

70년이 흘렀지만 민간인 학살 사건은 아직도 미완의 과제로 남아 있다. 여전히 진실이 밝혀지기를 기다리는 사건이 있고, 억울하게 죽어간 넋들을 위안하고 해원할 일들이 남아 있다. 그러나 무엇보다도 필요한 일은 이같은 역사가 다시는 되풀이 되지 않도록 기억하는 일이다.

밀란 쿤데라는 “권력에 맞서는 인간의 투쟁은 망각에 맞서는 기억의 투쟁”이라고 했다. 비인간적이고 잔혹한 전쟁범죄 행위의 책임자가 누구이며, 그들이 어떤 행위를 저질렀는지 잊지 않고 기억할 때만이 같은 범죄행위의 재발을 막을 수 있다.

기억 투쟁은 역사로 기록하는 작업이다. 학살 현장을 사진으로 남기는 일도 기억 투쟁, 기록 작업의 하나다. 현재의 사진을 보면서 우리는 과거의 역사 현장으로 들어갈 것이다. 그리하여 70년 전 그날의 사건은 오늘 우리의 가슴에 남아 있게 될 것이다.

임영태. 출판기획자, 저술가. ‘진실화해위원회’에서 공식 보고서 발간을 총괄했고, 현재 평화박물관의 ‘반헌법행위자 열전편찬위원회’ 조사위원, 통일뉴스 기획위원, 성공회대 민주자료관 연구원으로 활동 중이다. 저서로 『한국에서의 학살-한국현대사, 기억과의 투쟁』, 『대한민국사 1945~2008』, 『북한50년사』, 『거꾸로 읽는 한국사』(공저) 등 다수.

< 작가노트 >

정지현의 이야기

34년생 그녀는 열여섯 살에 산에 들어갔다. 전쟁이 나기 전 일 년여 동안 산에서 살았다. 그 지역에서 살아남은 가장 어린 빨치산이었다. 그녀는 지금도 그 산자락 아래에서 살고 있다.

그녀의 동생의 동생의 동생인 49년생인 그녀는 한 돌이 채 되기 전에 대나무 숲에 버려졌다. 간난장이가 밤새 울어서 온 가족이 죽임을 당할 것 같아 그녀의 어머니가 밤에 몰래 버렸다. 담날 새벽이 되면 언니들이 그녀를 찾아왔다. 이러기를 몇 번이나.

나의 이야기는 여기에서 시작했다. 분단과 전쟁의 광기 속에서 제주에서, 노근리에서, 거창에서, 그리고 한반도 전역에서 사라져버린 사람들. 2012년 전라도 어느 산골로 내려간 첫 촬영 당일, 백발의 노인은 ‘뭣하러 찾어’ ‘시끄럽게 하지 말고 돌아가’라고 하셨다.

2016년 홍성, 민간인학살 유해발굴 현장에서는 아버지의 유해라도 찾아달라고 매일 찾아오시는 유가족 분들이 계셨다. 이후 수년 동안 찾아다녔던 민간인학살지역은 여느 시골 풍경과 다름없었거나 아니면 건물로, 운동장으로, 도로로, 공원으로 변해 있었다.

70년 전 전쟁의 소용돌이에서 많은 사람들이 ㅡ 사고처럼 죽었다. 백발의 노인이건, 태어난지 몇 개월 채 되지 않은 아기이건, 산채로 매장당하거나 바다에 던져졌다. 이념과 사상이 다르다는 이유로. 죽어간 이들에게 목숨보다 귀한 이념이나 사상이 중요했을까.

“누군가는 기억하고 싶고, 누군가는 기억에서 지워버리고 싶은 과거의 시간에 대한...”

신명선의 이야기

그녀의 사진이 공간적으로 시간적으로 흔적과 기억들이 유효하지 못하게 인위적으로 방치를 강요당한 이미지라면 그 위에 덮고 있는 나의 이미지는 동시대의 즉각적 소비와 반응들을 표현한 것이다. 왜 그녀의 공간들은 시간이 흘러도 침묵 속에 봉인되어 있는 것처럼 보이는 것인지 그렇게 강요당하고 있는 것은 아닌지. 아니면 그것들이 공간을 초월한 듯 보이지만 어쩌면 비슷한 이슈로 병치되어 나열되고 있는 것은 아닌지.

그래서 나는 누군가 언급하기 전까지 알 수 없는 평범한 풍경 위에 넷플릭스 로고, 코로나 19뉴스, NASA와 톰크루즈의 우주공간에서 영화 촬영에 관한 트윗, 심슨가족, 나이키 등 동시간대의 이슈를 MSG같이 첨가했다. 이렇게 이미지와 이미지는 서로 충돌을 넘어서 콜라보를 이룰 것이다.

정지현 Jung Jihyun

https://www.facebook.com/joungjihyun

2013년 상명대학교 예술디자인대학원 사진영상미디어학과 비주얼아트전공 졸업

개인전

2014 평택시 팽성읍 대추리, 803일간의 기록, 한평갤러리, 제1회수원화성국제사진전

2013 미영 은정 현주 그리고 ......, 갤러리룩스

2012 The Shaded Scenery, 갤러리룩스

단체전

2019 사진집단 포토청 ‘분단 70년의 표상’ 경인미술관

2017 사진집단 포토청 촛불항쟁 기록 사진전 ‘우리는 촛불을 들었다’ 토포하우스

2009 상명대학교 문화예술대학원 순수사진전동 단체전 ‘시간의 부드러운 틈’ 갤러리룩스

2006 사진집단 포토청 ‘우리 사회의 틈에 대한 사진적 해석’ 세종문화회관

그 외 다수

신명선 Shin Myoungseon

seoulbananamilk@hanmail.net

1998 서울대학교 미술대학 서양화과 졸업

개인전

2007 The Blind, 갤러리 터치아트 , 헤이리

단체전

2008 KIAF , 서울

2008 First steps , artseason, beijing, China

2008 Bridge art fair new york, USA

2008 First steps , artseason, Singapore

2008 평론가선정 현대작가 55인전, 한가람미술관, 예술의 전당, 서울

2007 from korea, 갤러리LM, 서울

2006 re-open, 스케이프 갤러리, 서울

2006 collaborations, 소마 미술관,서울

2006 trend-spotting 2006, 갤러리현대,서울

2006 , 스케이프 갤러리 ,서울

Project

2005 무대 Design- (데레사최무용단), 예술의전당, 토월극장

무대 Design- <나 심청>(데레사최무용단), 국립극장, 해오름극장

2004 조흥갤러리

2004 <상상다이어트>, 성곡미술관

2004 비닐갤러리오픈전

2003 Project 4 <매봉터널- The Fantastic Black Dust>, 매봉터널

2002 Project 3 장충중학교

Project 2 <재건축전2002>, Traveling Exhibition,

잠실송전초등학교, Stone & Water 갤러리, 안양

2001 Project 1 <재건축전>, 방배동 재건축현장

2000 “집단막” 결성