[전시안내] 홍채원 - 집宇집宙-경계에서展

[전시안내] 홍채원 - 집宇집宙-경계에서展

* 장소 : 실험공간 UZ (수원시 팔달구 정조로834 B1)

* 기간 : 2019.06.01 - 30

홍채원은 오랫동안 사진으로 수원을 기록해 온 작가이다. 그는 수원을기록하는사진가회와 다큐경기에서 활동하며 사라져가는 것에 대한 기록 ‘다큐멘터리 수원(2012)’을 시작으로 그 동안 재개발 지역을 촬영한 ‘이주(2018)’, 경기도의 오늘을 기록한 ‘경기스케이프(2018)’, 수원의 22개 재래시장을 기록한 ‘수원의 전통시장과 사람들(2017)’을 비롯하여 호매실, 수원(2017), 왕의길(2016) 등 다양하게 수원을 기록하며 발표해 왔다. 또한 예술정치 무경계프로젝트에 참여하며 무경계전(2017), 온새미로전(2018~2019)등 활발한 창작활동을 하였다.

이번 ‘집宇집宙-경계에서’는 수원에서 대규모로 진행되는 팔달 권선 재개발지역이 사진의 소재이다. 사진의 본질을 죽음이라 했던 바르트의 말을 인용하면 사진가가 사라져가는 존재에 관심을 갖는 것은 당연한 일이다. 더구나 그 사라져가는 것이 사람이 살았던 흔적이 고스란히 남아있는 마을과 집이 있는 재개발 현장이라면 이 시대를 찍는 사진가로서 외면할 수 없는 피사체이다.

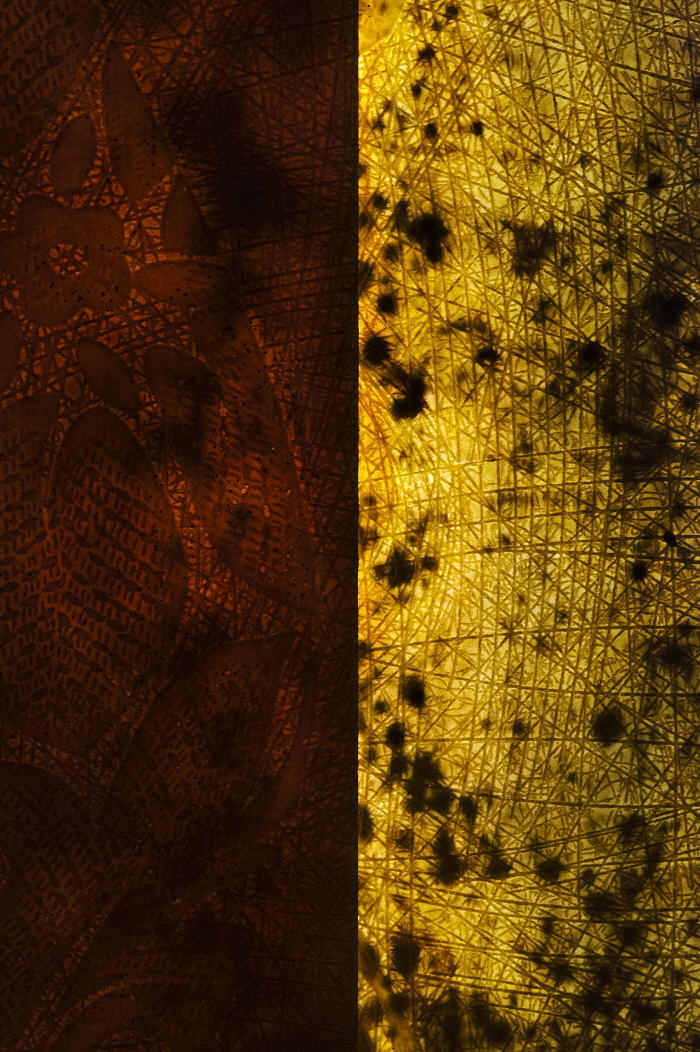

홍채원은 2015년 수원의 오래된 마을과 골목길을 소재로 한 ‘골목전’에서 기록성을 중시한 중립적인 사진을 보여주었는데 이번 ‘집宇집宙-경계에서’는 관점을 달리하고 있다. 사진을 찍는다는 것 자체가 공간과 시간에서 어떤 상황을 분리해내는 행위, 즉 선택을 하는 행위라서 배제라는 폭력적인 입장이 필연적으로 생길 수밖에 없기에 중립적 혹은 객관적이란 말이 적절하지 않을 수 있지만 골목전(2015)에서는 집, 골목길, 도시의 풍광 등 사진이 찍힌 곳이 어디인지, 혹은 무엇인지는 알 수 있게 감정을 절제한 자세를 보여주었다. 그런데 이번 사진들은 캡션으로 ‘매교동, 혹은 인계동, 수원’이란 지명이 붙어 있지만 그곳이 어디인지 구체적으로 장소를 암시하는 무엇이 없어 장소가 명확하지 않은 사진들이 대부분이다. 또한 ‘인계동. 수원.#005, 2019’를 보면 찍은 장소는 물론 무엇을 찍은 것인지 조차 알아보기 힘든 사진으로 구체적인 무엇이 아니라 무엇 같기도 하고 무엇도 아닌 재개발지역에 대한 어떤 이미지만을 보여주는 사진이다. 어떤 상황을 찍을 때 그 상황을 알 수 있는 지점에서 촬영하는 것이 일반적인데 홍채원은 대상에 선정한 다음 자신의 감정에 따라 특정된 부분만을 프레이밍 하였기 때문이다. 오랫동안 재개발지역을 촬영하며 수많은 내적 갈등에 대상을 바라보는 방식의 변화가 생겼음을 짐작하게 한다.

홍채원의 사진을 제대로 알려면 지금의 수원에서 대규모로 진행되고 있는 재개발상황을 알아야한다. 그가 찍은 대상의 환경과 삶의 조건들에 대한 이해가 전제되지 않고서는 홍채원의 사진에 대한 온전한 이해는 어렵다.

‘집宇집宙-경계에서’라는 전시제목에서 작가의 심경이 드러나고 있는데 경계에서 라는 것은 어느 한편에 있지 서있지 않다는 것이다. 어느 한쪽을 선택하지 않았기 때문에 어떤 신념이나 관념, 혹은 지식에 갇히지 않고 자유로울 수 있지만 그 자리는 끊임없는 내적 갈등으로 불안한 곳이다. 하지만 그 불안함이 그의 사진을 지속적으로 이끌어 가고 있는 것이 아닐까 하는 생각이 든다. (실험공간UZ)

작가노트:

진실로 아름다운 것은 소유 할 수 없다.

“일상 가까이 일상 깊게

우주 가까이 우주 깊게“

향기와 냄새,

음률과 소리,

촉감과 촉,

생성과 소멸 이 모두는 오묘한 간극 위에 있다.

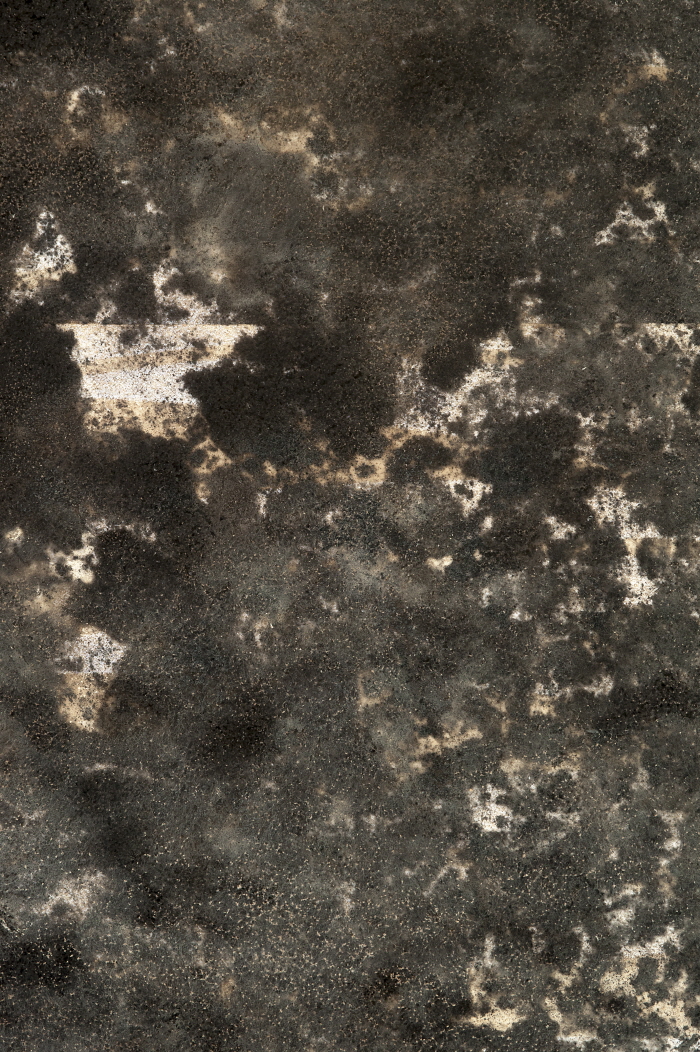

폭삭 삭아 내릴 것 같은 건물, 아직 수 백여 년은 더 비틸 것 같은 건물들의 비어 있는 시간, 공간 속에 새 소리는 더 극명하게 투명해져 속을 토해 내고 있었다.

사람이 떠난 음습한 곳에서 발견된 새 생명이 공간의 면을 잠식 해 나가는 모습은 인간의 이기심과 재개발이란 이름으로 세를 펼쳐가는 모습으로도 느껴진다.

사라짐에 대한 무의식의 욕망은 눈을 감는 순간 영혼의 실체를 만나듯 비우고 채운다. 찬란히 빛나던 한때, 그 속에 사라지는 사물 깊숙이 퇴적되어온 시간들의 긴 그림자는 곧 겹의 의미이다. 그 겹 속에서 보여 지는 이미지에 장소성을 배제하여 일상성을 약화시켰다.

사물을 더 사물답게 즉 보여 지는 대로 ‘본다’는 행위자체에 더 충실하려 하였다.(홍채원)

'전시 안내' 카테고리의 다른 글

| [전시안내] 최인기 - 청계천 사람들 展 (0) | 2019.06.11 |

|---|---|

| [전시안내] 허미회, 황선태, Peter Demetz - 조각의 변주展 (0) | 2019.06.04 |

| [전시안내] 김지연 - 남광주역, 마지막 풍경展 (0) | 2019.05.28 |

| [전시안내] 박현진, 조성천 2인전 - Flying Princes展 (0) | 2019.05.28 |

| [전시안내] 곽범석 - 밤바다 & East Wind展 (0) | 2019.05.28 |